📑 목차

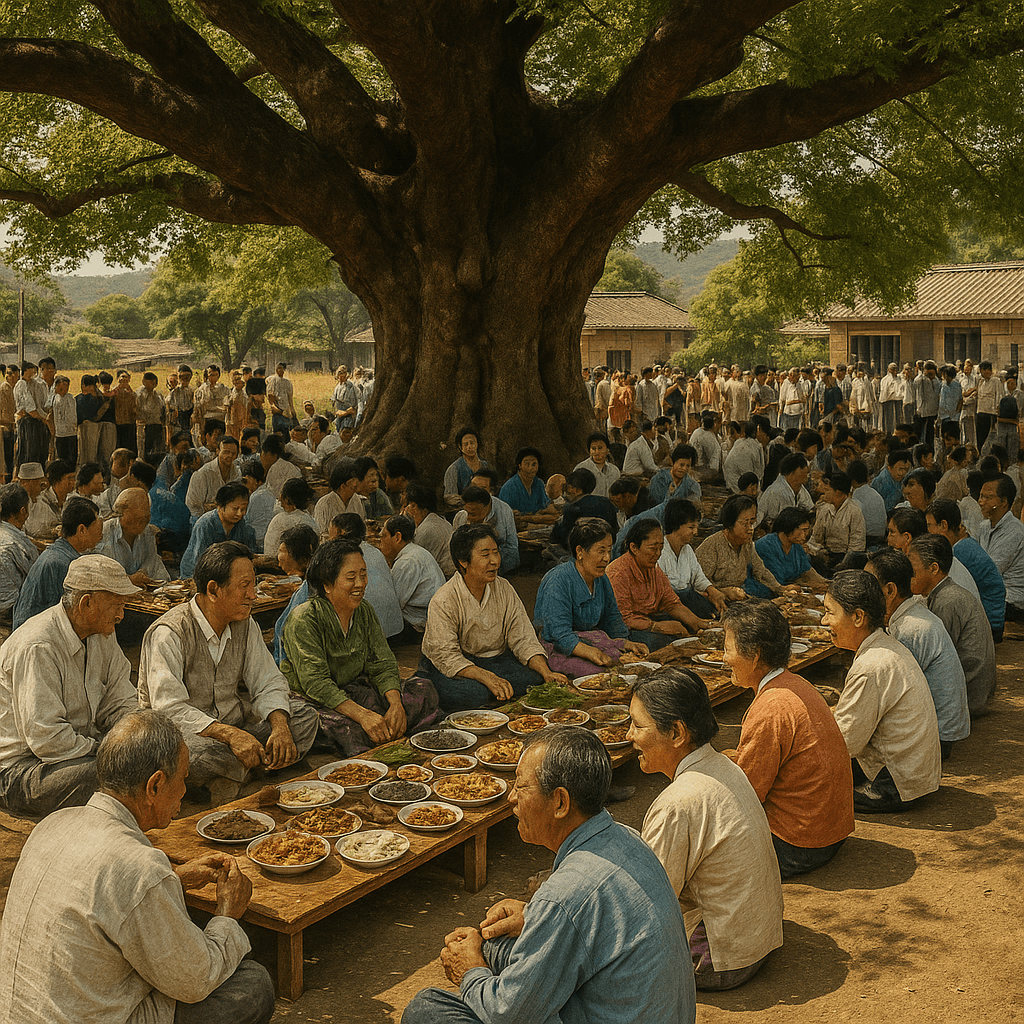

마을 느티나무 아래 잔치의 기억과 소통의 공간에서 한국은 마을마다 느티나무가 있었다. 그 나무는 단순한 그늘이 아니라 사람들의 삶이 모이는 중심이었다.

사람들은 느티나무 아래서 일꾼을 모으고, 혼례를 열고, 마을 회의를 했다.

때로는 축제의 무대가 되었고, 때로는 갈등을 푸는 자리였다.

그러나 개발과 도시화로 많은 느티나무가 베어지거나 홀로 남았다.

이제 그 그늘은 사라졌지만, 사람들의 기억 속에는 여전히 함께 웃던 나무 아래의 잔치가 살아 있다.

1. 마을 느티나무의 기원과 상징성

느티나무는 예로부터 마을의 수호목으로 여겨졌다.

수백 년을 버티는 나무의 생명력은 곧 마을의 장수와 번영을 상징했다.

사람들은 마을 어귀나 우물가, 논둑 위에 느티나무를 심었다.

그 아래에서는 자연스럽게 이야기가 모이고, 관계가 피어났다.

나무는 말이 없었지만, 사람들의 목소리를 기억했다.

그래서 느티나무는 단순한 식물이 아니라 마을의 역사와 감정을 저장한 존재였다.

2. 마을 느티나무 아래 잔치의 시작 – 느티나무 아래 모이는 사람들

농번기가 끝나면 마을은 잔치를 열었다.

그 장소는 언제나 느티나무 아래였다.

어른들은 막걸리를 나누고, 아이들은 나무 주위를 돌며 놀았다.

풍물패가 등장하면 장단에 맞춰 사람들이 춤을 췄다.

그날의 잔치는 경쟁도, 구경꾼도 없었다.

모두가 주인공이었고, 그 나무의 그늘이 하나의 세상이었다.

사람들은 그곳에서 고단한 노동을 잊고, 함께 웃으며 살아 있음을 느꼈다.

3. 마을 느티나무 그늘의 사회적 기능

느티나무는 마을의 공공장소 역할을 했다.

회의, 혼례, 상례, 논의, 심지어 재판까지 그 아래서 이루어졌다.

나무 아래서 말한 약속은 법보다 강했고,

나무 아래서 한 화해는 눈물보다 깊었다.

그곳에는 권력이 없었고, 나이와 신분을 넘어 모두가 평등했다.

사람들은 그 나무를 중심으로 살아가며 공동체의 도덕과 신뢰를 키웠다.

4. 마을 느티나무 아래 잔치의 풍경 – 소리와 냄새, 그리고 사람

잔치날의 느티나무 아래는 늘 활기로 가득했다.

풍물소리가 울리고, 된장국 냄새가 퍼지고, 아이들은 땀을 흘리며 뛰었다.

마을 청년들은 장단에 맞춰 상모를 돌리고,

어르신들은 그 모습을 보며 미소 지었다.

밤이 되면 등불이 켜지고, 노랫소리가 산자락을 타고 퍼졌다.

그 공간은 단순한 잔치가 아니라 삶이 서로 얽히는 무대였다.

5. 느티나무 아래 잔치가 사라진 이유

도시화와 산업화는 마을의 구조를 완전히 바꿔 놓았다.

도로가 뚫리고, 전봇대가 세워지며, 나무는 점점 설 자리를 잃었다.

행정 회의실과 마을회관이 생기자 사람들은 나무 그늘을 떠났다.

무엇보다, 세대 간의 교류가 줄고, 사람들의 대화가 끊기면서

느티나무 아래의 잔치는 점점 추억 속으로 사라졌다.

나무는 여전히 그 자리에 있지만, 그 아래 앉을 사람이 없다.

6. 마을 느티나무가 남긴 관계의 철학

느티나무 아래 잔치의 핵심은 함께 머무는 시간이었다.

사람들은 그늘 아래서 서로의 안부를 묻고, 음식을 나누며 신뢰를 쌓았다.

그 시간은 생산성으로 계산되지 않지만,

그곳에서 자란 정서가 마을의 평화를 지탱했다.

지금의 사회가 잃은 것은 공간이 아니라 함께 머무는 마음의 여유다.

나무는 가만히 서서 인간의 조급함을 비추는 거울이 되었다.

7. 복원되는 마을 느티나무 축제

최근 일부 지역에서는 느티나무 축제가 다시 열리고 있다.

전북 남원, 경북 청도, 충남 금산 등에서는

마을의 느티나무를 중심으로 주민들이 모여 전통 놀이와 잔치를 이어간다.

젊은이들은 지역 예술공연을 하고, 어르신들은 옛이야기를 들려준다.

축제의 목적은 화려한 관광이 아니라 사람을 다시 묶는 일이다.

느티나무는 다시 관계의 상징으로 부활하고 있다.

8. 마을 느티나무와 생태 감수성

느티나무는 단순히 문화의 중심이 아니라 자연과 인간의 연결선이다.

그늘 아래서 쉬는 사람은 나무와 함께 숨 쉬었고,

나무의 생명력은 사람들에게 존중의 감각을 일깨웠다.

이제 환경 위기의 시대에,

느티나무의 철학은 함께 사는 생태공동체의 모델이 되고 있다.

사람이 자연을 지배하지 않고,

그 안에서 함께 살아가는 길을 보여주는 상징적 존재가 바로 느티나무다.

9. 세대가 함께 머무는 새로운 공간으로

도시에서도 느티나무 정신을 되살리려는 움직임이 있다.

아파트 단지나 공원에 커다란 그늘 쉼터를 만들고,

주민이 함께 모여 이야기하는 자리를 마련하는 것이다.

그곳에서는 대화가 다시 시작되고,

아이와 어른이 함께 머무는 풍경이 되살아난다.

결국 느티나무는 공간’이 아니라 함께 머무는 방식의 은유다.

그 정신이 살아 있다면,

도시 속에서도 마을은 다시 만들어질 수 있다.

10. 마을 느티나무가 들려주는 세대의 이야기

느티나무는 세대를 잇는 유일한 증인이었다.

그 나무는 수백 번의 계절을 겪으면서 아이의 웃음과 어른의 한숨을 다 품었다.

마을의 아이가 자라 청년이 되고, 그 청년이 부모가 되어 다시 그 자리를 찾을 때,

느티나무는 말없이 그들을 맞았다.

그 그늘 아래에서는 세대 간의 단절이 없었다.

어른은 삶의 지혜를 이야기했고, 아이는 그늘에 기대어 이야기를 들었다.

그 시간은 교과서가 아닌 삶의 학교였다.

요즘처럼 세대가 분리되어 사는 시대에,

그 나무 아래의 대화가 얼마나 귀한 시간이었는지를 이제야 깨닫게 된다.

11. 마을 느티나무 아래 잔치의 본질 – 나무 아래의 민주주의

느티나무 아래 잔치는 단순한 축제가 아니라,

모두가 동등하게 목소리를 낼 수 있는 마을 민주주의의 장이었다.

사람들은 나무의 그늘 아래서 의견을 모으고, 다툼을 풀며,

서로의 생각을 듣는 법을 배웠다.

그 공간에서는 권위가 아니라 경청이 중심이었다.

마을의 큰 결정도 종종 그 자리에서 이뤄졌고,

그 결정은 법보다 강했다.

사람들이 서로를 존중하며 살아가던 시절,

나무는 공동체 질서의 상징이자 공공의 윤리를 지켜주는 존재였다.

12. 사라진 그늘을 다시 만드는 사람들

최근에는 도시 곳곳에서 공유 그늘 프로젝트가 진행되고 있다.

이 프로젝트는 마을 느티나무의 철학을 현대적으로 복원하는 시도다.

사람들은 나무 아래가 아닌 카페나 공원에서 모여

서로의 안부를 묻고 작은 공연을 연다.

아이들은 이야기할 공간을, 어른은 쉼의 시간을 되찾는다.

이런 모임은 단순한 지역 행사처럼 보이지만,

그 안에는 느티나무 잔치의 정신이 살아 있다.

사람이 함께 머물며 숨을 고르고, 서로의 이야기를 듣는 시간,

그것이 바로 잔치의 본질이다.

13. 나무는 여전히 말을 걸고 있다

느티나무는 인간보다 오래 산다.

그렇기에 사람은 떠나도, 나무는 기억을 품는다.

마을의 웃음과 울음, 기도와 다짐이 나이테에 새겨져 있다.

그 나무는 지금도 바람결에 속삭인다.

너희가 다시 모인다면, 나는 또 그늘이 되어주마.

사람이 다시 서로를 마주 보고 웃을 수 있다면,

그곳이 바로 새로운 느티나무 아래일 것이다.

나무는 결국 공동체의 상징이자 관계의 기억 장치였다.

그 기억이 사라지지 않는 한,

우리의 삶도 완전히 단절되지 않는다.

그래서 느티나무는 여전히 우리 마음속에서 자라고 있다.

결론 – 그늘은 사라져도 마음은 남는다

느티나무 아래 잔치는 단순한 옛 풍경이 아니다.

그것은 인간이 자연과 이웃과 함께 호흡하던 시간의 상징이다.

개발은 나무를 베었지만, 그 나무가 품었던 관계의 온기는 여전히 남아 있다.

사람들이 다시 그늘 아래 모여 서로의 이야기를 듣는다면,

그것이 바로 느티나무 잔치의 부활이다.

우리가 진정 회복해야 할 것은 공간이 아니라 함께 웃을 수 있는 마음의 자리다.

그 마음이 살아 있는 한,마을의 느티나무는 여전히 그곳에서 우리를 기다리고 있을 것이다.

'사라진 마을 축제와 전통놀이' 카테고리의 다른 글

| 장터 광대들의 마지막 무대 떠돌이 예인들의 사라진 웃음 (0) | 2025.11.05 |

|---|---|

| 들녘의 새참놀이 – 일과 놀이가 하나였던 농부들의 점심시간 (0) | 2025.11.05 |

| 사라진 전통혼례 행렬의 풍경 – 길 위의 축제, 삶의 약속 (0) | 2025.11.05 |

| 개발로 사라진 저수지 마을의 물고기 잡기 잔치 이야기 (0) | 2025.11.05 |

| 사라진 마을 달맞이 축제의 여성 중심 문화 (0) | 2025.11.04 |