📑 목차

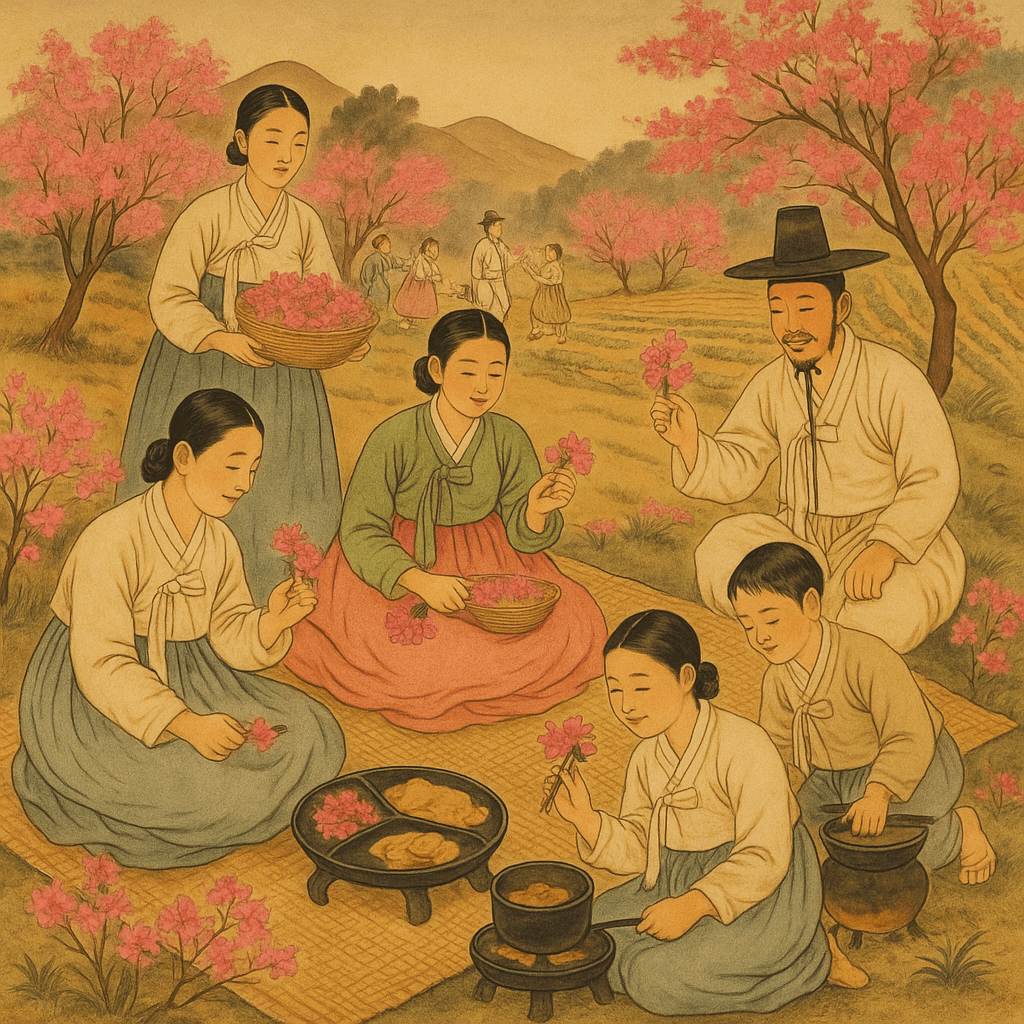

삼짇날 진달래 화전놀이는 봄을 맞이하며 마을 사람들이 꽃을 부쳐 먹고 풍요를 기원하던 중요한 농촌 세시풍속이었다. 사라진 농촌 의례의 생활사적 의미를 깊이 있게 재해석한다.

삼짇날이 전하던 봄의 첫 기운과 진달래 화전놀이의 시작

삼짇날은 음력 3월 3일, 겨울의 기운이 완전히 물러나고 본격적인 봄이 들어서는 시기였다. 이 날은 농촌 마을에서 매우 상징적인 의미를 지녔는데, 눈에 띄게 변하는 자연의 흐름 속에서 사람들은 계절이 바뀌는 순간을 몸과 마음으로 체감했다. 바로 이 삼짇날에 마을마다 열리던 대표적인 풍습이 진달래 화전놀이였다.

삼짇날 진달래 화전놀이는 단순한 봄나들이가 아니라, 꽃을 부쳐 먹으며 계절의 힘을 몸 안에 들이는 의식적 행동이었다. 진달래가 가장 먼저 피는 꽃이라는 이유도 있지만, 붉고 연한 핑크빛의 꽃잎이 가지고 있는 상징성이 사람들에게 특별한 감정적 울림을 주었다.

이 글에서는 ‘삼짇날’이라는 세시풍속의 의미와 함께, 진달래 화전놀이가 실제 농촌에서 어떻게 펼쳐졌는지, 그 풍경과 감정 그리고 사라진 이유와 현대적 해석까지 차례대로 살펴보고자 한다.

1. 삼짇날의 기원과 농촌에서의 의미 – 화전놀이가 열리던 배경

삼짇날의 기원은 고대 농경사회까지 거슬러 올라간다. 음력 3월은 농사 준비가 본격적으로 시작되는 시기였고, 얼었던 땅이 풀리며 진달래꽃이 산등성이를 물들이는 순간은 농부들에게 **‘새로운 한 해의 시작’**을 알리는 신호였다.

농촌 사람들은 삼짇날을 ‘상사일(上巳日)’이라고도 불렀는데, 이는 재앙을 물리치고 몸과 마음을 정화하는 날이라는 의미였다. 이런 정화의식의 성격이 삼짇날 진달래 화전놀이를 더욱 의미 있게 만들었다.

진달래 화전놀이가 삼짇날의 상징이 된 이유는 자연과 연결되어 있다. 진달래는 눈이 녹고 날씨가 풀리면 가장 먼저 피는 꽃이다. 겨울을 견뎌낸 산과 들이 다시 살아나기 시작할 때 가장 먼저 핀 꽃을 떼어 부쳐 먹는 행위는 봄의 생기를 몸에 들이는 상징적 행위였다.

또한 삼짇날은 음양 사상이 강조되던 시기였기에, 밝은 색의 진달래를 이용해 화전을 만들면 음한 기운을 물리고 양기(陽氣)를 받아들인다는 믿음이 있었다.

이처럼 삼짇날은 단순히 달력의 한 날이 아닌, 자연이 전하는 리듬을 마을 사람들이 함께 맞이하며 봄을 환영하는 큰 흐름 속에서 존재했다. 그리고 그 중심에는 늘 진달래 화전놀이가 있었다.

2. 삼짇날 진달래 화전놀이의 실제 풍경 – 꽃을 따고 부쳐 먹던 하루

삼짇날 아침이 되면 마을의 아이들과 아낙들은 일찌감치 산으로 향했다.

진달래가 활짝 핀 산비탈은 일종의 ‘공동 놀이터’가 되었고, 사람들은 꽃을 가득 피운 가지를 조심스레 살펴가며 먹을 수 있는 진달래를 골랐다. 독이 있는 철쭉과 구별하기 위해 하얀 수술은 먹지 않는다는 말을 서로에게 확인하는 모습도 자연스러웠다.

진달래 꽃을 따는 과정부터 이미 하나의 놀이였다.

아이들은 누가 더 고운 꽃을 따는지 장난 섞인 경쟁을 벌였고, 어른들은 그 모습 속에서 지난 세월의 삼짇날 진달래 화전놀이를 떠올리며 미소를 띠었다. 봄볕 아래에서 사람들이 함께 움직이는 그 장면은 따뜻하고 활기찬 에너지가 가득했다.

산에서 돌아오면 아낙들은 진달래 잎을 하나씩 펼쳐 고운 반죽 위에 얹기 시작했다. 반죽은 쌀가루를 물에 개어 만든 것이었고, 단맛이 거의 없는 담백한 맛이 특징이었다.

달궈진 번철 위에 꽃을 올리고 부치면, 진달래 특유의 향이 은은하게 풍기며 삼짇날 진달래 화전놀이의 절정이 완성되었다.

아이들은 화전이 완성되기를 참지 못하고 옆에서 기다렸고, 어른들은 갓 구운 화전을 한 장씩 나누어 주었다.

화전 한 장을 입에 넣는 순간, 꽃향기와 따뜻한 반죽의 식감이 어우러져 봄이 입안 가득 퍼지는 느낌을 주었다. 이것은 단순한 음식이 아니라 입으로 맞이하는 봄이었다.

마을마다 진달래 화전놀이의 방식은 조금씩 달랐다. 어떤 곳에서는 남정네들도 모여 화전을 부치며 삼짇날 술상을 같이 차리기도 했고, 또 어떤 마을에서는 아이들을 위한 작은 놀이판이 벌어지기도 했다.

삼짇날 진달래 화전놀이는 자연과 사람, 아이와 어른이 함께 어우러지는 공동체의 봄 의식이었다.

3. 삼짇날에 담긴 액막이·정화의 상징 – 왜 ‘화전’을 먹었을까

삼짇날에 진달래 화전을 먹는 것에는 단순히 계절 음식의 의미를 넘어서는 특별한 상징이 있었다.

진달래꽃이 가진 밝은 색은 양기의 상징이었고, 겨우내 쌓인 음한 기운을 멀리한다는 의미가 담겨 있었다. 그래서 삼짇날 진달래 화전놀이는 음식이자 의식이었고, 한 해의 운세를 밝히기 위한 작은 의례였다.

또한 진달래가 피는 시기는 농사 준비가 본격적으로 시작되는 시점과 맞닿아 있다.

농부들은 진달래꽃으로 만든 화전을 먹으며 올해 농사는 순조롭게 시작되길 바란다는 마음을 담았고, 아이들이 화전을 먹는 것도 건강하게 자라라는 소박한 축원의 의미였다.

삼짇날에는 ‘횃대고사’나 ‘논두렁 고사’를 지내던 곳도 있었는데, 이때도 반드시 진달래 화전이 제물로 올랐다. 이것은 농사와 자연, 사람과 계절을 연결하는 하나의 상징적 행위였고, 삼짇날 진달래 화전놀이가 얼마나 중요한 풍습이었는지를 보여준다.

4. 사라진 진달래 화전놀이 – 변화한 생활 환경과 문화의 단절

삼짇날 진달래 화전놀이는 1970~1980년대를 지나며 빠르게 사라졌다. 이유는 여러 가지가 있다.

1) 자연환경 변화

산과 들이 개발되면서 진달래가 풍성하게 피던 공간들이 줄어들었다. 자연 환경의 변화는 삼짇날 진달래 화전놀이 자체를 어렵게 만들었다.

2) 생활방식의 서구화

계절에 맞춘 전통 음식을 만드는 시간이 줄면서, 만들어 먹는 문화가 사라졌다.

특히 삼짇날이라는 절기 자체를 기억하는 사람들이 줄어들어 진달래 화전놀이가 자연스레 희미해졌다.

3) 공동체의 해체

예전에는 마을단위로 화전을 부치고 나눠 먹는 풍습이 자연스러웠지만, 핵가족 시대가 되면서 공동체 중심의 의례는 점차 사라졌다.

4) 음식 다양화

지금은 봄철 음식이 매우 다양해졌고, 굳이 진달래 화전을 만들어 먹지 않아도 되는 상황이 되면서 풍습의 필요성이 약해졌다.

이처럼 다양한 요인이 합쳐지며 삼짇날 진달래 화전놀이는 기억 속에서 조금씩 멀어져 갔다.

5. 삼짇날 진달래 화전놀이가 주는 현대적 가치 – 기록과 재해석

비록 풍습은 사라졌지만, 삼짇날 진달래 화전놀이가 전달했던 정서적·상징적 가치는 현대에도 충분히 의미가 있다.

우선, 삼짇날 진달래 화전놀이는 자연과 함께 살아가는 감각을 일깨워 준다.

산에 올라 꽃을 직접 따고, 향을 맡고, 손으로 빚어 음식을 만드는 과정은 자연을 체감하는 경험의 연속이었다. 지금도 진달래 화전놀이를 그대로 재현하는 것은 어렵지만, 자연 속에서 봄을 맞이하는 감각은 여전히 필요하다.

둘째, 공동체의 복원을 상징한다.

삼짇날 진달래 화전놀이는 사람들이 한자리에 모여 꽃을 따고 부쳐 먹으며 시간을 공유하는 문화였다. 현대 사회에서는 이런 공동의 시간이 점점 줄어들고 있는데, 이 풍습은 그 아쉬움을 되돌아보게 한다.

셋째, 사라지는 생활사를 기록하는 행위의 소중함이다.

삼짇날 진달래 화전놀이는 거창한 역사서에 나오지 않지만, 실제로는 수백 년간 사람들의 삶 속에서 이어져온 생활 문화의 집약물이었다. 이를 기록하고 기억하는 것은 공동체의 근원을 보존하는 과정이다.

결론 - 입안에서 피어오르던 봄 — 삼짇날 진달래 화전놀이를 기억하며

삼짇날 진달래 화전놀이는 단순한 봄 음식이 아니다.

자연의 흐름을 따라 살아가던 사람들이 계절의 변화를 온몸으로 느끼며 만들어낸 계절 예식이자 공동체 축제였다. 산에서 따온 진달래 한 송이가 부쳐져 화전이 되는 순간, 사람들은 춘삼월의 생기와 새로운 기운을 몸에 들였다.

이 글에서 살펴본 것처럼, 삼짇날 진달래 화전놀이는 생활의 지혜와 자연에 대한 경외심, 그리고 사람과 사람을 잇는 따뜻한 마음이 담긴 풍습이었다.

사라졌지만, 우리가 기억하고 기록하는 순간 다시 살아난다.

그리고 그 기억을 이어가는 것이 바로 ‘생활 문화’를 지키는 가장 소박한 방식일 것이다.

FAQ

Q1. 삼짇날 진달래 화전놀이는 언제까지 이어졌나요?

대부분 1970년대 이후 빠르게 사라졌지만, 일부 농촌에서는 현재도 소규모로 재현됩니다.

Q2. 삼짇날에 왜 진달래 화전을 먹었나요?

진달래는 양기의 상징이며, 봄 기운을 받아들이는 정화 의식의 의미가 있었습니다.

Q3. 진달래와 철쭉을 어떻게 구분하나요?

철쭉은 수술 색이 진하고 혀 부분이 있는 반면, 진달래는 먹을 수 있으며 향이 부드럽습니다.

'사라진 마을 축제와 전통놀이' 카테고리의 다른 글

| 단오 창포머리감기 – 여름의 액을 털어내던 향기로운 정화의식 (0) | 2025.11.15 |

|---|---|

| 단오 그네뛰기 – 하늘까지 치솟던 처녀들의 여름 내기 놀이 (0) | 2025.11.15 |

| 동짓날 팥죽 나누기 – 붉은 죽 한 그릇에 담긴 액막이 마음 (0) | 2025.11.15 |

| 정월 대보름 쥐불놀이 – 언덕 위를 달리던 불빛의 행렬 (0) | 2025.11.15 |

| 달빛 우물지기 축제 – 밤이 전해주던 잊힌 마을의 물의식 (0) | 2025.11.15 |