📑 목차

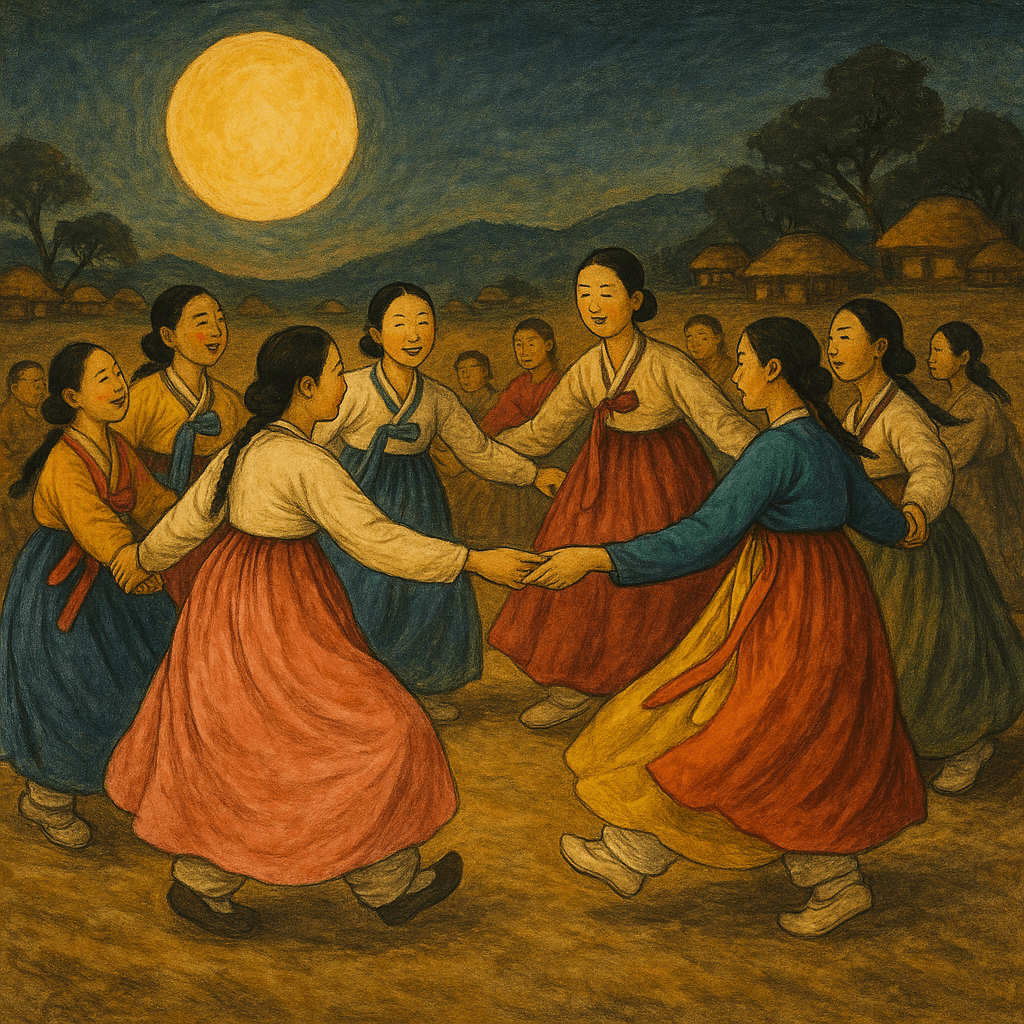

추석 강강술래는 보름달 아래에서 여성들이 손을 맞잡고 돌며 노래와 춤을 나누던 전통 민속놀이였다. 사라진 농촌의 공동체적 삶과 세시 문화의 의미를 생활사 중심으로 재해석한다.

한가위 보름달과 함께 찾아오던 ‘추석 강강술래’의 시작

추석은 가을의 중심에 놓인 가장 풍요로운 명절이었다.

벼가 누렇게 익고, 들판의 바람은 서늘해져 가는 그 시기, 사람들은 1년 농사의 결실을 마주하며 감사의 마음을 전했다.

그 가운데 가장 상징적이고 아름다운 풍습이 바로 ‘추석 강강술래’였다.

추석 강강술래는 단순한 춤이 아니었다.

보름달 아래에서 여성들이 손을 맞잡고 원을 그리며 돌고, 노래를 부르고, 몸짓을 나누는 의례적 행위였다.

추석 강강술래를 통해 여성들은 풍년과 안녕을 기원했고, 공동체는 새로운 계절의 조화를 확인했다.

추석 강강술래는 마을의 감정이 모이고 풀리는 자리였다.

달빛 아래에서, 매듭 없이 이어진 손과 손 사이로 흐르는 신명은

가을 들녘의 고요함과 사람들의 에너지까지 모두 녹여냈다.

이 글에서는 추석 강강술래의 기원, 실제 모습, 상징성을 깊이 있게 탐구한다.

1. 추석 강강술래의 기원 – 여성 중심의 풍요 의례

추석 강강술래는 고려 혹은 그 이전부터 전해진 오래된 풍습으로 알려져 있다.

특히 우리 민족의 자연관과 공동체관이 잘 드러나는 전통 민속놀이로 평가된다.

1) 여성 중심 의례

추석 강강술래는 여성들이 주도한 몇 안 되는 전통 풍습이다.

여성들은 농사일에서 중요한 역할을 맡았고, 수확기인 추석 무렵에는 그들의 노동이 가장 빛나는 시기였다.

그래서 추석 강강술래는 여성들의 신명·생산력·기운을 축복하는 의례적 성격이 강했다.

2) 보름달의 상징

추석 강강술래가 보름달 아래에서 열리는 이유도 상징적이다.

보름달은 결실·소망·완성을 뜻했다.

추석에 차오른 달은 사람들에게 풍요와 건강의 기운을 전달한다고 여겨졌고,

강강술래의 둥근 원동작은 달의 모양과 풍요의 원형 구조를 닮아 있었다.

3) 풍농(豊農)과 마을의 안녕

추석 강강술래는 풍년감사 의례이기도 했다.

여성들은 강강술래를 하며 올해 수확이 무사히 마무리되기를 기원했고,

원형으로 돌며 부르는 노래 속에는 들녘의 기운과 계절의 힘이 녹아 있었다.

추석 강강술래는 이렇게 여성, 달, 풍요를 하나로 묶는 상징이었다.

2. 추석 강강술래가 열리던 실제 풍경 – 달빛, 노래, 원무(圓舞)의 장면들

추석날 저녁이 되면, 마을은 자연스레 강강술래 준비로 활기를 띠었다.

들판과 마을 어귀에는 벌써 달빛이 드리워지고, 사람들은 마당이나 언덕, 넓은 터로 모여들었다.

1) 달 뜨는 시간의 설렘

추석 강강술래는 달이 높이 떠오를 때 시작되었다.

아이들은 마치 축제를 기다리듯 달을 바라봤고,

어른들은 그날의 수확과 가을날의 풍요를 이야기하며 마음을 나눴다.

달이 완전히 차오르면, 추석 강강술래의 원형이 만들어지기 시작했다.

2) 손을 맞잡은 여성들

추석 강강술래의 중심은 여성들이었다.

그들은 치마폭을 정리하고 손을 맞잡아 원을 만들었다.

손바닥과 손바닥이 닿아 전달되는 체온은

한 해 동안 이어온 노동의 고단함을 잠시 잊게 했다.

3) 강강술래~ 첫 목소리가 울리던 순간

강강술래는 무대나 지휘자가 없었다.

그저 누군가 첫 목소리를 내면, 나머지가 따라 나섰다.

강강~ 술래~ 강강~ 술래~~

추석 강강술래의 소리는 달빛 아래 맑게 울려 퍼졌다.

서늘한 가을밤 공기와 어울려 농촌이 가진 고유의 감성을 자아냈다.

4) 움직임이 만들어내는 원형의 미학

추석 강강술래는 천천히 걷는 동작에서 시작해

점점 속도를 높이며 원을 돌았다.

치마가 바람에 흔들리고, 여성들의 머리카락은 달빛에 반짝였다.

멀리서 보면 원 전체가 하나의 생명체처럼 움직였다.

추석 강강술래가 가진 원형 춤의 아름다움은 이 장면에서 완성되었다.

5) 놀이와 장단이 섞인 변형 강강술래

추석 강강술래는 단순히 도는 춤이 아니었다.

중간에는 다양한 놀이 요소가 들어갔다.

- 청어엮기

- 남생아 놀아라

- 덕석 몰기

- 고사리 꺾기

각각의 놀이에는 여성들의 기지, 협동심, 리듬감이 고스란히 드러났다.

이 순간, 추석 강강술래는 단순한 춤이 아니라 여성 공동체의 신명이 폭발하는 축제였다.

3. 추석 강강술래가 가진 상징성 – 풍요, 연대, 리듬

추석 강강술래는 춤 그 자체보다 춤 속에 담긴 상징성이 훨씬 풍부하다.

1) 원형의 의미

추석 강강술래의 원은

자연의 순환, 계절의 흐름, 공동체의 단단함

을 모두 상징했다.

둥근 달, 둥근 곡식, 둥근 세상—

원은 풍요와 완성의 형태였다.

추석 강강술래는 여성들이 원이 되어 계절의 에너지를 흡수하고

그 에너지를 공동체로 확산시키는 역할을 했다.

2) 여성 연대

추석 강강술래는 여성들의 노동과 기운을 치유하는 자리였다.

서로의 손을 잡으며

우리는 함께 견뎌냈다

는 연대감이 흘렀다.

3) 삶의 리듬

강강술래의 노래와 발걸음, 장단은

농사와 계절의 리듬과 맞물렸다.

추석 강강술래는

가을밤의 리듬을 온몸으로 경험하는 의식이었다.

4. 사라진 추석 강강술래 – 도시화와 세시풍속의 단절

추석 강강술래는 1970~1980년대를 지나며 빠르게 사라졌다.

사라진 이유는 여러 가지가 있었다.

1) 도시화

사람들이 도시로 이동하면서 넓은 들판, 마당, 공동의 공간이 사라졌다.

추석 강강술래를 할 수 있는 장소 자체가 부족해졌다.

2) 핵가족화

대가족 중심의 공동체 구조가 무너지며

여성들이 함께 모여 풍습을 즐기던 문화가 줄었다.

3) 놀이문화의 변화

라디오, TV, 스마트폰 등이 등장하면서 야외 공동체 놀이가 설 자리를 잃었다.

4) 절기의 의미 약화

추석 강강술래는 절기 중심 사회에서 가능했다.

오늘날에는 절기를 기준으로 생활하지 않기 때문에

추석 강강술래를 이어갈 환경적 필요성이 감소했다.

결론 - 달빛 아래서 이어지던 마음의 춤 — 추석 강강술래를 기억하며

추석 강강술래는 단순한 춤이 아니다.

그 속에는 계절을 기념하는 마음,

서로를 의지하는 여성들의 연대감,

풍요와 건강을 기원하는 의례적 기운이 모두 담겨 있다.

보름달 아래에서 이어지던 추석 강강술래의 장면은

오늘날 보기 어려운 풍경이지만,

그 기억은 여전히 우리 문화의 중요한 조각이다.

사라졌다고 끝난 것이 아니라

우리가 기록하고 기억하는 순간 다시 살아난다.

추석 강강술래는

가을밤의 달빛처럼

소리 없이 깊게 스며드는 문화의 유산이다.

FAQ

Q1. 추석 강강술래는 왜 여성들이 중심이었나요?

풍요와 생산을 상징하는 여성의 기운을 높이기 위한 의미가 담겨 있었기 때문입니다.

Q2. 강강술래는 추석에만 했나요?

대부분 추석에 했지만, 지역에 따라 정월대보름 등 다른 절기에도 이루어진 곳이 있습니다.

Q3. 지금도 강강술래를 볼 수 있나요?

호남 지역을 중심으로 일부 축제에서 재현되지만, 전통적 형태와는 차이가 있습니다.

'사라진 마을 축제와 전통놀이' 카테고리의 다른 글

| 마을 비나리와 기우제 – 가뭄의 하늘을 울리던 간절한 마을 의례 (0) | 2025.11.17 |

|---|---|

| 정초 지신밟기 – 새해 첫날 마을의 복을 깨우던 발굿 의례 (0) | 2025.11.17 |

| 장터 광대들의 마지막 무대 떠돌이 예인들의 사라진 웃음 (0) | 2025.11.05 |

| 들녘의 새참놀이 – 일과 놀이가 하나였던 농부들의 점심시간 (0) | 2025.11.05 |

| 마을 느티나무 아래 잔치의 기억과 소통의 공간 (0) | 2025.11.05 |