📑 목차

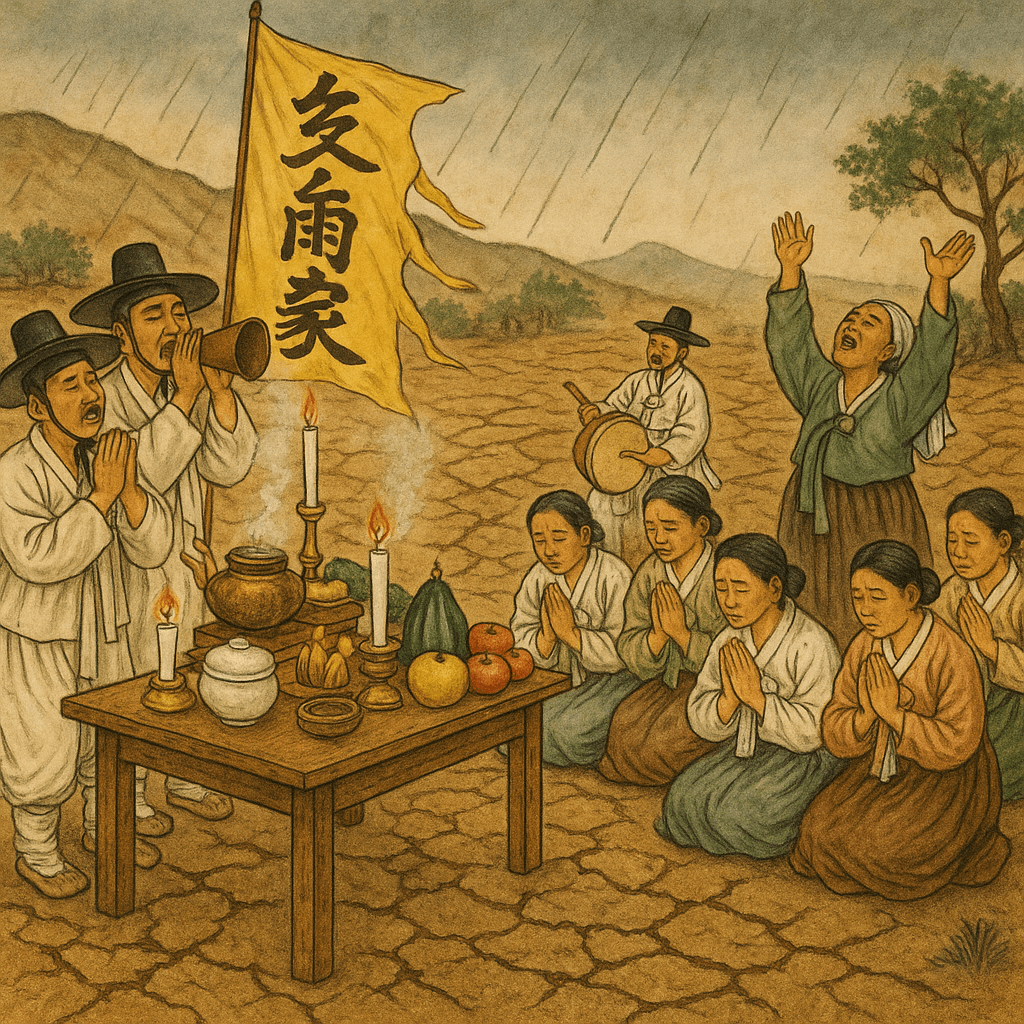

마을 비나리와 기우제는 가뭄에 하늘의 비를 기원하기 위해 공동체가 모여 의식을 치르던 전통 풍습이다. 사라진 농촌의 신앙과 공동체 협력 구조를 생활사 중심으로 재조명하는 글이다.

메마른 하늘 아래 시작되던 ‘마을 비나리와 기우제’의 종소리

농촌에서 비는 단순한 날씨가 아니라 생명이었습니다.

곡식의 잎이 타들어가고, 밭고랑이 갈라지는 소리가 들릴 만큼 메마른 계절이 오면

사람들은 땅을 바라보고, 하늘을 올려다보며 조용히 걱정을 나누었습니다.

그때 마을을 하나로 모으던 절박한 의식이 바로 ‘마을 비나리와 기우제’였습니다.

마을 비나리와 기우제는 하늘이 닫혀 버린 듯 비가 오지 않을 때,

마을 사람들이 함께 모여 신에게 비를 내려달라고 간절하게 기원하는 의례였습니다.

상류층이 아닌, 바로 평민의 삶과 농민의 현실 속에서 만들어진 생활 신앙이기도 했습니다.

이 의식이 열리는 날, 마을 어귀에는 이미 긴장감이 감돌았습니다.

풍물패는 북과 장구를 울리며 마을 비나리와 기우제를 알렸고,

사람들은 서로의 손을 맞잡고 산신각, 당산나무, 우물터, 혹은 마을 앞 냇가로 향했습니다.

이 글에서는 마을 비나리와 기우제가 왜 생겼는지,

어떤 방식으로 치러졌는지, 의식 속에 담긴 상징은 무엇인지,

그리고 현대 사회에서 어떤 의미로 남아 있는지를 깊이 있게 다루겠습니다.

1. 마을 비나리와 기우제의 기원 – 물, 땅, 하늘을 연결하는 신앙

마을 비나리와 기우제의 뿌리는 매우 오래되었습니다.

농경사회에서 비는 생존을 결정하는 절대적 요소였기 때문에

하늘과 땅을 연결하는 의식이 자연스럽게 생겨났습니다.

1) 천신(天神)에 대한 믿음

농경민들은 비가 하늘의 신에 의해 내려진다고 믿었습니다.

그래서 가뭄이 길어질수록 마을 비나리와 기우제는 더욱 절실하게 진행되었습니다.

2) 땅을 지키는 신과 연결

기우제는 단순히 하늘에만 요청하는 것이 아니라

땅의 신, 산신, 마을신에게도 균형을 요청하는 의례였습니다.

3) 공동체 신앙의 결합

마을 비나리와 기우제는 집안마다 따로 하는 것이 아니라

마을 전체가 참여하는 의례였습니다.

이는 농경사회 공동체의 단단한 결속을 상징합니다.

2. 마을 비나리와 기우제가 펼쳐지던 실제 풍경 – 악기 소리, 흙 냄새, 기원의 떨림

1) 풍물패의 ‘비나리’로 시작되는 하루

마을 비나리와 기우제는 보통 새벽 또는 이른 아침에 시작되었습니다.

북이 울리고 장구가 이어지면 사람들은 마을 어귀에 모였습니다.

이 장단을 ‘비나리’라고 하며, 하늘과 땅에 예를 올리는 시작 신호였습니다.

비나리는 단순히 음악이 아니라

이제 마을 전체가 기도에 들어간다는 선언이었습니다.

2) 나무 앞에서의 기도 – 당산나무는 하늘의 통로

마을마다 당산나무는 신성하게 여겨졌습니다.

사람들은 당산나무 앞에서 제물을 올리고

하늘로 통하는 기운을 열어달라고 기도했습니다.

3) 산신각 오르기 – 산은 물을 품는 존재

마을 비나리와 기우제를 할 때 사람들은 산을 올라갔습니다.

산신각에 올라 술과 물, 나물을 바치며 기도를 올렸습니다.

산은 물을 만들고 비를 부르는 생명의 기운을 품고 있다고 믿었기 때문입니다.

4) 우물터에서의 의식

어떤 마을은 우물터에서 기우제를 치렀습니다.

우물은 마을 생명수의 중심이었기 때문입니다.

여기서 사람들은 물그릇을 떠서 하늘로 치켜들며

비 내려주소라고 기원했습니다.

5) 공동 식사와 나눔

마을 비나리와 기우제가 끝나면

사람들은 간단한 음식을 나누며 마음을 모았습니다.

이 시간은 눈에 보이지 않는 심리적 위로와 희망의 시간이기도 했습니다.

3. 마을 비나리와 기우제가 가진 상징 – 절박함과 희망의 교차

마을 비나리와 기우제는 단순한 주술이 아니었습니다.

그 속에는 공동체의 절박함, 자연에 대한 경외, 희망의 의지가 담겼습니다.

1) 비는 생존

마을 비나리와 기우제는 생존을 위한 문화였습니다.

비가 오지 않으면 곡식은 타고,

사람들의 삶 또한 흔들렸습니다.

2) 공동체의 연대

마을 비나리와 기우제는

마을 전체가 한마음이 되는 순간이었습니다.

이 의식은 사람들에게 서로 의지할 힘을 주었습니다.

3) 자연과 인간의 소통

마을 비나리와 기우제는

인간이 자연과 소통하려는 방식이었습니다.

끊임없이 자연에 의존해야 했던 시대의 지혜가 담긴 의례였습니다.

4. 마을 비나리와 기우제가 사라진 이유 – 변화한 시대와 생활 방식

1) 기후 변화와 과학의 발달

과학적 기상 예측이 가능해지면서

마을 단위의 기우제는 점점 필요성이 줄어들었습니다.

2) 농촌 공동체의 축소

마을 비나리와 기우제는 공동체 기반이 약해지면서 자연스럽게 소멸했습니다.

3) 종교적 변화

새로운 종교와 가치관이 자리 잡으며

전통 의례가 줄어들었습니다.

4) 도시화

도시 생활에서는

마을 비나리와 기우제를 진행할 자연 공간 자체가 부족해졌습니다.

결론 - 마을의 마음이 모였던 자리 — 마을 비나리와 기우제의 남은 울림

마을 비나리와 기우제를 기억하는 어르신들은 당시의 분위기를 조용하지만 단단한 마음이 흐르던 시간이라고 말하곤 하십니다.

음식이 넉넉하지 않아도 작은 마음이라도 보태려는 정성, 그리고 하늘이 열리기를 바라는 간절함이 의례 전체에 깃들어 있었습니다.

누군가는 정성스럽게 빚은 떡을 가져오고, 누군가는 장독에서 갓 뜬 간장을 내놓았습니다.

마을 사람들은 그것을 제상에 올리며 우리 모두가 함께 기도한다는 연대감을 되새겼습니다.

특히 마을 어귀에 모인 아이들의 모습은 마을 비나리와 기우제가 가진 상징을 더 깊게 보여주었습니다.

아이들은 의식의 의미를 정확히 몰랐지만, 어른들의 진지한 표정과 장단에 실린 기운을 느끼며 조용히 옆에 서곤 했습니다.

어른들은 아이들의 머리를 쓰다듬으며 비가 와야 곡식도 크고, 우리가 먹을 것도 생긴단다라고 설명했습니다.

비나리와 기우제는 이렇게 세대가 자연스럽게 배움을 이어가는 순간이기도 했습니다.

마을 비나리와 기우제를 진행한 뒤 며칠 후 비가 내리면, 사람들은 하나같이 정성이 통했다고 기뻐했습니다.

과학적 설명보다 마음의 연결이 더 중요했던 시대, 사람들은 하늘에서 떨어지는 첫 빗방울을 보며

그동안의 불안과 고단함을 흘려보냈습니다.

기우제의 성공 여부보다 중요한 것은 그 과정에서 서로를 의지하며 버티게 해준 공동체의 힘이었습니다.

마을 비나리와 기우제는 사라졌지만

그 의례 속에 담긴 정성과 절박함은 지금의 우리가 다시 돌아봐야 할 가치입니다.

비를 기다리는 마음은 사실 자연에 대한 감사와 겸손으로 이어졌습니다.

비가 내려야 살아가는 환경 속에서 사람들은 절약하고 협력하고 손을 맞잡았습니다.

마을 비나리와 기우제는 공동체의 마음이 하나가 되던 순간이었고,

사람들이 희망을 잃지 않기 위해 만들어낸 문화였습니다.

이 의식은 사라졌지만,

그 정신 함께 기다리고 함께 기원하는 마음

은 오늘날에도 소중한 유산으로 남아 있습니다.

FAQ

Q1. 마을 비나리와 기우제는 언제 주로 진행되었나요?

가뭄이 극심한 초여름과 한여름에 집중적으로 진행되었습니다.

Q2. 누가 기우제를 주도했나요?

마을의 풍물패, 무당, 또는 연장자가 중심이 되어 의식을 진행했습니다.

Q3. 지금도 기우제를 볼 수 있나요?

일부 지역 축제에서 상징적으로 재현되고 있으나 전통적인 형태는 거의 사라졌습니다.

'사라진 마을 축제와 전통놀이' 카테고리의 다른 글

| 팽이치기와 얼음판 썰매 – 겨울 들녘을 달구던 아이들의 찬 바람 놀이 (0) | 2025.11.17 |

|---|---|

| 제기차기 겨루기 – 겨울 들녘을 달구던 민속놀이 (0) | 2025.11.17 |

| 정초 지신밟기 – 새해 첫날 마을의 복을 깨우던 발굿 의례 (0) | 2025.11.17 |

| 추석 강강술래 – 보름달 아래서 이어지던 마을의 춤 한마당 (0) | 2025.11.16 |

| 장터 광대들의 마지막 무대 떠돌이 예인들의 사라진 웃음 (0) | 2025.11.05 |